連子鯛は手頃な価格で手に入る魚ですが、「なぜ安いのか?」と疑問に思ったことはありませんか?

市場に出回る魚の中には、高級魚とされるものもあれば、比較的安価なものもあります。

連子鯛はその中でも安く販売されることが多く、家庭でも気軽に楽しめる魚として人気です。

しかし、「安い=品質が悪い」と思われがちで、本当に美味しいのか、安全なのかと心配する人も多いのではないでしょうか。

本記事では、連子鯛の価格が安い理由について詳しく解説します。

供給量の多さや漁業コストの低さ、市場での需要など、価格が抑えられる背景を分かりやすく説明し、安心して購入できるようサポートします。

また、連子鯛の美味しさや調理法についても触れ、安くても美味しく食べられる工夫を紹介します。

この記事を読めば、連子鯛に対する誤解が解け、より賢くお買い物ができるようになるはずです。

連子鯛の魅力を知り、お得に楽しむためのヒントをぜひチェックしてください!

この記事で分かること

・連子鯛が安い理由

・連子鯛の旬と価格の変動

・連子鯛の調理法とレシピ

連子鯛とは?

連子鯛の基本情報

連子鯛(れんこだい)は、スズキ目タイ科に属する魚で、別名をキダイとも呼ばれています。

主に日本の沿岸部、特に本州中部から南の海域に生息し、沖合の水深50~200メートルの砂泥底で群れを成して生活しています。

体長は一般的に20~30センチメートル程度で、大きいものでも40センチメートルほどです。

連子鯛は、春と秋に産卵期を迎え、年間を通じて水揚げされるため、比較的手に入れやすい魚です。

特に、山口県や島根県、長崎県が主な産地で、これらの地域では底引き網漁業が盛んに行われています。

特に6月から8月にかけては脂がのり、最も美味しい時期とされています。

この時期に獲れる連子鯛は、料理に使う際に特におすすめです。

連子鯛の特徴と味わい

連子鯛の最大の特徴は、その淡白で上品な味わいです。身は柔らかく、クセが少ないため、さまざまな料理に適しています。

特に、塩焼きや煮付け、酢締めなどの調理法でその旨味を引き出すことができます。

また、見た目は真鯛に似ていますが、体色は明るいピンクから朱色で、目元から口元にかけて黄色い部分が目立つのが特徴です。

新鮮な連子鯛は刺身でも楽しめますが、身が小さく小骨が多いため、調理法には工夫が必要です。

全体的に、連子鯛は家庭料理にぴったりの食材であり、手頃な価格で美味しい魚を楽しむことができます。

特に、長崎や山口の漁港で水揚げされる連子鯛は、地元の食文化にも深く根付いています。

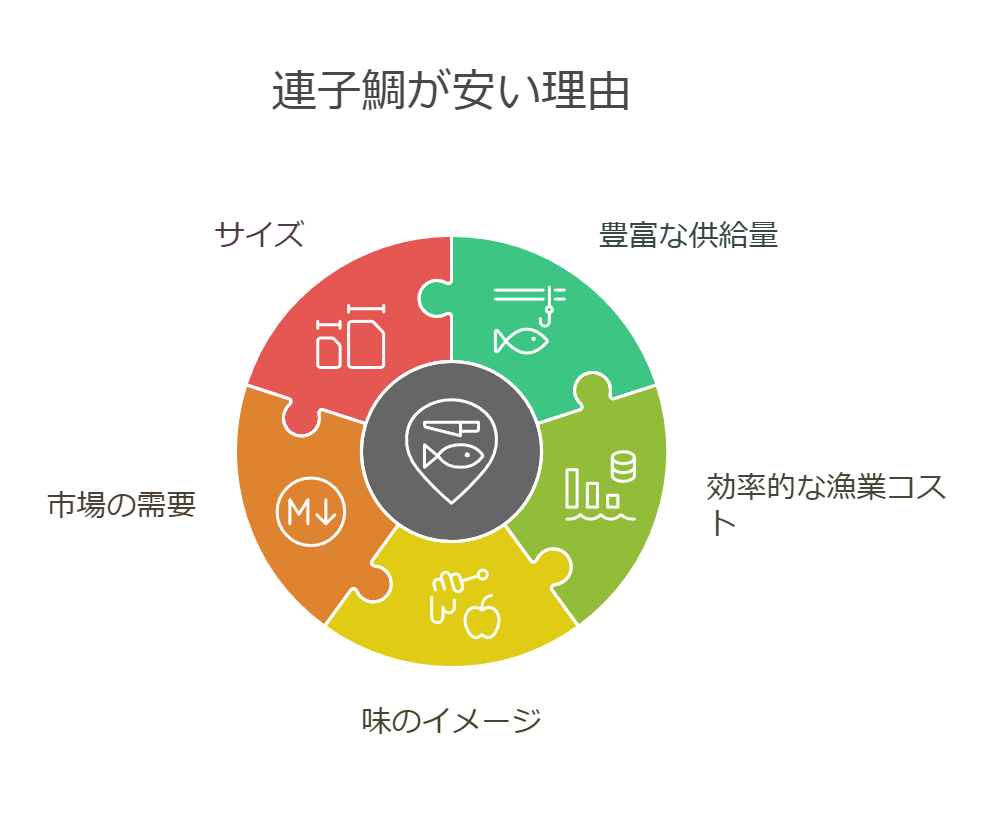

連子鯛が安い理由

理由1.豊富な供給量

連子鯛が安価に流通している大きな理由の一つは、その豊富な供給量にあります。

連子鯛は群れで行動し、安定した漁獲量が見込めるため、漁師は効率的に捕獲できます。

その結果、スーパーや市場には常に新鮮な連子鯛が並び、消費者は手軽に購入できる環境が整っています。

近年、漁業技術の進歩により、連子鯛の漁獲効率はさらに向上し、市場への供給量は増加傾向にあります。

このように、豊富な供給量は価格を抑制する要因となり、消費者は連子鯛を手頃な価格で楽しめるのです。

理由2.効率的な漁業コスト

連子鯛の漁業は、比較的低コストで運営されていることも、価格が安く設定される要因の一つです。

漁業には高額な設備投資や維持費が必要ないため、漁師や漁業者の負担が軽減され、結果として消費者に安価で提供されます。

また、効率的な漁法が採用されているため、漁獲量が安定し、無駄が少なくなっています。

このようなコスト効率の良さが、連子鯛の価格を押し下げ、家庭料理に取り入れやすい食材として人気を集める理由となっています。

理由3.味がイマイチというイメージ

連子鯛の価格が比較的安い理由の一つに、その味わいが挙げられます。

一般的に、連子鯛は真鯛と比較されることが多く、その風味について「真鯛に劣る」と感じる人が少なくありません。

連子鯛は、真鯛に比べて淡白でクセが少ない分、上品な旨味を持つ一方、濃厚さや風味に欠ける点が指摘されています。

また、連子鯛は水分量がやや多いため、刺身としての評価が低いことも価格に影響しています。

一般的に、刺身に適した魚は身の水分量が適切であることが求められますが、連子鯛は真鯛と比較してその点で劣ると考えられています。

これらの理由から、連子鯛は消費者からの人気が高まらず、結果として価格が安く設定される傾向にあると考えられます。

理由4.消費者の認識と市場の需要

連子鯛が安い理由には、消費者の認識と市場の需要も大きく影響しています。

連子鯛は見た目が地味で、高級魚と比べて華やかさに欠けるため、消費者からの認知度が低いのが実情です。

そのため、需要は家庭での消費に限られ、高級料理にはあまり使われません。

このような背景から、連子鯛は価格が安く設定される傾向があります。

しかし、安価でありながらも美味しい連子鯛は、家庭料理にぴったりの食材として重宝されており、コストパフォーマンスを重視する消費者から支持されています。

理由5.サイズが小さい

連子鯛が真鯛よりも安価である理由の一つとして、そのサイズが挙げられます。

連子鯛は一般的に20〜30cm程度と、真鯛の30〜50cmに比べて小型です。

このサイズの違いは、漁獲時の市場価値に大きく影響します。

一般的に小型魚は需要が低いため、価格が抑えられる傾向にあるのです。

連子鯛の栄養価と健康効果

連子鯛の栄養成分

連子鯛は、低脂肪で高タンパク質な魚として知られています。栄養成分は以下のようになっています。

連子鯛の栄養成分(100gあたり)

・エネルギー約108kcal

・タンパク質18.6g

・脂質3.1g

100gあたりの栄養成分は、エネルギー約108kcal、タンパク質18.6g、脂質3.1gと、ダイエットや筋力トレーニングを意識する方に最適です。

栄養価が高く、ヘルシーな食材として、日々の食事に取り入れる価値があります。

健康的な食事における役割

連子鯛は、健康的な食事において重要な役割を果たします。

まず、低カロリーで高タンパク質なため、ダイエット中の方にも適しています。

タンパク質は筋肉の維持や修復に必要不可欠で、特に運動をする人にとっては重要な栄養素です。

また、連子鯛に含まれるオメガ3脂肪酸は、血液の流れを良くし、心臓病のリスクを低下させる効果があります。

さらに、ビタミンB群はエネルギー代謝を促進し、疲労回復にも寄与します。これらの栄養素をバランス良く摂取することで、健康的な食生活を実現しやすくなります。

連子鯛を食卓に取り入れることで、家族全員の健康をサポートすることができるでしょう。

連子鯛の旬と価格の変動

具体的な価格の目安

連子鯛の価格は、他の魚と比較しても比較的安価で流通しています。

一般的に、連子鯛は1尾あたり400円から1,800円程度で販売されており、特に30cm前後のサイズは1,300円から1,500円で見かけることが多いです。

他の魚と比較すると、真鯛は同じサイズで1,500円から3,000円程度と高めです。

また、チダイやキダイも連子鯛より高価で、特に新鮮なものは価格が上昇します。

例えば、真鯛はその美味しさから高値で取引されることが多く、特別な日には欠かせない存在です。

市場での卸値は、連子鯛が1キロあたり634円から1,080円で取引されているのに対し、真鯛は1,200円以上になることが一般的です。

このように、連子鯛はコストパフォーマンスに優れた選択肢として、多くの家庭で利用されています。

連子鯛の旬の時期

連子鯛の旬は主に6月から8月にかけてです。

この時期は産卵のために沿岸に近づき、漁獲量が増えるため、特に脂がのって美味しさが際立ちます。

刺身や焼き魚として楽しむのに最適です。秋以降は脂肪分が減少し、味が落ちるため、旬の時期に新鮮な連子鯛を味わうことが重要です。

また、真鯛の味が落ちる夏場において、連子鯛は代替品として重宝されることもあります。

旬の連子鯛は、料理の幅を広げるだけでなく、栄養価も高く、健康的な食事を実現するための優れた選択肢です。

安い時期を見極める方法

連子鯛を安く手に入れるためには、旬の時期を意識することが重要です。

特に6月から8月は漁獲量が多く、価格が下がる傾向があります。

また、スーパーや市場での特売情報をチェックすることも効果的です。

地元の漁港や魚市場での直売もおすすめで、新鮮な連子鯛をお得に購入できるチャンスがあります。

さらに、季節ごとの漁獲量や価格の変動を把握することで、安い時期を見極めることができます。

定期的に魚の価格を比較し、安い時期にまとめて購入することで、家計の節約にもつながります。

連子鯛の調理法とレシピ

簡単な調理法

連子鯛は、調理が簡単で初心者でも扱いやすい魚です。

まず、基本的な下処理として、うろこを取り、内臓を取り除きます。

次に、塩を振って10分ほど置くことで、余分な水分を抜き、旨味を引き出します。

調理法としては、焼く、煮る、蒸すなどがあり、特に塩焼きや煮付けは人気です。

塩焼きの場合、グリルで中火で焼き、表面がパリッとするまで焼き上げます。

煮付けは、だし汁と醤油、みりんを使い、じっくりと煮込むことで、味がしっかりと染み込みます。

手軽に美味しい料理が楽しめるので、ぜひ試してみてください。

おすすめのレシピ

連子鯛を使ったおすすめのレシピには、アクアパッツァや南蛮漬けがあります。

アクアパッツァは、連子鯛とあさり、トマトを使ったイタリアンな一品で、白ワインを加えることで風味が増します。

南蛮漬けは、揚げた連子鯛を甘酢に漬け込む料理で、さっぱりとした味わいが特徴です。ビールとの相性は抜群です(関連記事→飲んだことない人必見!赤星ビールの人気を徹底解剖!あなたもきっとハマる)。

また、連子鯛の煮付けもおすすめで、しょうゆやみりんで甘辛く煮ることで、ご飯が進むだけでなく日本酒にも合う一品になります(関連記事→なぜこんなに美味しい越後桜が安いのか?高品質な大吟醸を低価格で提供できる秘密)。

これらのレシピは、家庭料理としてもおもてなし料理としても活躍しますので、ぜひお試しください。

美味しく食べるための工夫

連子鯛を美味しく食べるための工夫として、まず新鮮な魚を選ぶことが重要です。

目が澄んでいて、身が引き締まっているものを選びましょう。

また、調理前に塩を振ってしばらく置くことで、余分な水分が抜け、旨味が凝縮されます。

さらに、調理後には、レモンやポン酢を添えることで、さっぱりとした味わいが楽しめます。

最後に、盛り付けにも工夫を凝らし、色鮮やかな野菜やハーブを添えることで、見た目にも美しい一皿に仕上げることができます。

これらの工夫を取り入れて、連子鯛をより美味しく楽しんでください。

連子鯛の選び方と保存方法

新鮮な連子鯛の見分け方

新鮮な連子鯛を選ぶ際は、まず目の透明感を確認しましょう。

鮮度が良い魚は、目が澄んでいて黒目がはっきりしています。

また、エラの色も重要です。新鮮な連子鯛のエラは鮮やかな赤色をしており、色が抜けているものは鮮度が落ちています。

さらに、魚の肌の状態もチェックしましょう。

表面がぬめりなく、艶があるものが新鮮です。最後に、触ったときの弾力感も大切です。

指で押してみて、すぐに元に戻るものを選ぶと良いでしょう。

これらのポイントを押さえることで、質の高い連子鯛を手に入れることができます。

保存方法と注意点

連子鯛を保存する際は、鮮度を保つために適切な方法を選ぶことが重要です。

まず、購入後はできるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。

冷蔵保存の場合、キッチンペーパーで水分を拭き取り、ラップでしっかり包むことが基本です。

これにより、乾燥を防ぎ、鮮度を保つことができます。

また、冷凍保存をする場合は、下処理を行った後、1匹ずつラップで包み、ジップロックに入れて冷凍庫に保存します。

冷凍した場合は、1ヶ月以内に食べることをおすすめします。

解凍する際は、冷蔵庫でゆっくり解凍することで、味や食感を損なわずに楽しむことができます。

まとめ

連子鯛は、他の高級魚に比べて手頃な価格で手に入るのが魅力です。

以下が、特に重要なポイントです。

- 豊富な供給量: 連子鯛は群れで行動し、安定した漁獲量が見込めます。漁業技術の進歩も、供給量の増加に貢献しています。

- 効率的な漁業コスト: 連子鯛の漁業は、比較的低コストで運営されています。効率的な漁法により、無駄が少なく、価格に反映されています。

- 味がイマイチなイメージ:連子鯛は、真鯛に比べて淡白でクセが少ない分、上品な旨味を持つ一方、濃厚さや風味に欠ける点が指摘されています。

- 消費者の認識と市場の需要: 連子鯛は見た目が地味で、高級魚に比べて認知度が低い傾向があります。そのため、需要が家庭消費に限られ、価格が安く設定されるのです。

- サイズが小さい:連子鯛は一般的に20〜30cm程度と、真鯛の30〜50cmに比べて小型です。このサイズの違いは、漁獲時の市場価値に大きく影響します。

これらの要因が複合的に作用 し、連子鯛の価格を低く抑えています。

しかし、 安価でありながらも、連子鯛は栄養価が高く、様々な料理に使える万能な食材です。特に旬の時期には、脂がのってさらに美味しくなります。

賢く連子鯛を活用する ことで、食卓を豊かに彩ることができます。

旬の時期を狙って購入したり、冷凍保存を活用したりするのも良いでしょう。

ぜひ、色々な方法で連子鯛を味わってみてください。